路易斯•毕格斯(Lewis Biggs),独立策展人、评论家及文化顾问。现任2014年英国Folkstone三年展策展人、《泰特现代艺术家》丛书总编、上海大学美术学院国际顾问及国际公共艺术奖组委会主席、第二届国际艺术评论奖组委会成员。

本文为Lewis Biggs在9月26日IAAC系列讲座“多元语境下的艺术批评”之演讲内容。

▲路易斯•毕格斯(Lewis Biggs)

艺术批评家和策展人的工作是一样的:把艺术推介给他人。但策展人所要做的事情更加广泛,比如策划展览等,艺术批评是其工作中极为重要的一部分。要做好艺术推介,你首先必须懂艺术。只有不断对艺术发问,与之对话,才能真正深入了解它。

谈到艺术批评,首先要将其与一味重复他人艺术观点的写作分开。艺术批评属于创意写作中的一种,这意味着它会带来某些改变(无论是改变作者、读者,抑或同时改变两者)。我们判断创意的最好方式,就是探究其中是否蕴含了改变。所以,如果只是重复媒体通稿,或者复述曾经听到的他人观点,又或者重复在博客和社交媒体上的言论,都不算是真正的艺术批评。

艺术批评大致分为四种主要形式。首先,从事艺术批评写作(与所有的创意写作一样),如同从事体育运动或者乐器演奏,必须每天练习才能取得进步,同时要不断探寻各种促进进步的方式。富有创造力的运动员、音乐人或评论家都知道如何让身心达到新的境界,在面对充满挑战的情境时也能做出及时回应。艺术批评也是如此——面对不熟悉的艺术作品,批评家通过练习,明白如何引导自己的肢体和心灵,来实现与艺术作品的有效沟通。

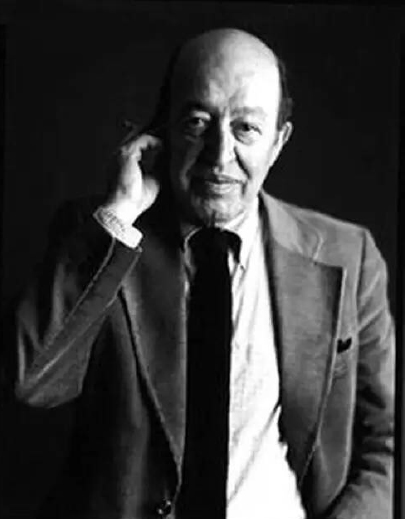

所以,其中一种艺术批评,旨在理解面对艺术作品时人的生理反应。伟大的英国艺术评论家戴维·西尔维斯特(David Sylvester)便习惯于记录自己在面对画作时的生理反应:他曾细致描述自己站在弗兰西斯·培根(Francis Bacon)画前时胃中的翻腾,以及伫立莫奈画前时肝脏的感觉。美国艺术评论家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)在上世纪六十年代统领了艺术批评写作,他亦试图赋予双眼与艺术作品相触时的震动以最重要的意义。

▲弗兰西斯·培根(1909-1992),《自画像》,1971,油画

这类艺术批评最重要的意义在于,它们能被所有人理解。每个人都拥有躯体,身体对我们而言是感知世界的第一个窗口。烹饪时我们都能理解食物的味道,对克莱门特而言,品味之于艺术,正如味道之于食物一般意义非凡。和人相似,艺术同样拥有肢体语言。而正如人们之间的交流,艺术作品的交流能力取决于它自身的身体语言。这就是为什么,策展人安置作品的能力,很大意义上来说是艺术批评家工作的重要延伸:置于展厅之中,有机摆放,艺术品在这个位置的存在能和其他作品和观众产生最有力的交流。

第二种艺术批评引入类比方法:观者站在艺术作品面前,将自身从前的某些经历与之相对比。这种较为私人的联系可能发生在其他艺术形式上,比如音乐和电影,曾阅读过的某些文学作品,或者是现实中的某些经历。批评家希望读者在阅读评论时,在某些层面上能够分享这些经验,从而能够更为理解其中创造出来的联系。如果读者能从评论家的描述中识别出特定的情境,那他或她也将能进入到类似之前评论家和艺术品的那种交流之中。

▲克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg, 1909-1994),20世纪下半叶美国最重要的艺术批评家。

这类艺术批评被广泛实践并且十分有效,因为其参考标准较为宽泛,能够被大多数人理解。然而不可避免的是,有时批评家会提及其他人都不曾阅读过的书籍,或是其他带有特权色彩的生活经历。在这种情景下,艺术批评就可能破坏艺术的生命力。因为这似乎意味着,要欣赏和享受艺术,就必须博览群书,或者过着某种带着特权色彩的生活。

第三种批评方式为“细读”,这个术语指向上世纪五十年代的评论实践,但其实细读本身是一种非常旧式的治学方法。细读需要将艺术作品分解到极其细致,每一部分单独列出,来观察部分与部分之间如何相互关联,同时对其追根溯源——是来自艺术家从前的实践,或是来自其它艺术作品及其它文化形式。

细读融合了前两种评论形式,它要求评论者极其专注地考察艺术品的物理属性,然后在其它文化经验中重新诠释其特性。然而,前面两种批评方法都是高度私人化的:它们来自个人对艺术作品的回应,然后煞费苦心地分析和阐释这种个人感受。从另一个层面来说,细读意味着尽可能地保持客观,在作品内部寻找艺术家想讲述的话语,并由此确认艺术品所处的位置。细读要求将个人体验放在一旁,潜心于艺术作品自身的复杂性,从而与其内含的观点产生共鸣。

第四种方式是将艺术评论语境化。这种方式与细读正好相反,语境化批评也要求保持客观,但语境化的描述则来自于对艺术作品的观看,但对于这种观看的种种描述要把艺术品之外的一切因素考虑在内。可以说,这幅作品对展览的其他部分也做出了贡献——它同样与其它艺术作品对话。或者去探寻,一件艺术作品如何针对当下的政治或经济情况发出自己的声音,如何回应诸如移民问题、住房问题、环境问题等等。

在这个意义上说,语境化是非常有用的,它将艺术作品与个人生活相连——我们共同关心某些事物,如果这个艺术作品也能表达同样的关切,那它对我们都是有价值的。随之而来的问题在于,艺术批评若过分热衷于将艺术作品与更广泛的议题混为一谈,有时会掩盖作品本身具有的微妙性和复杂性。绝大多数的伟大作品在创作时,确实曾对某些重要的历史时刻发出有份量的声音。但如果这就是我们从艺术中看到的全部,那我们将错过太多蕴含在其中的珍贵的人性体验。

总结提到的四种艺术批评,我想强调的是,这些艺术评论的实践方法并不相互排斥,它们可以出现在同一篇文章之中——或者说,最好的写作应该同时涵盖这几者。

最后回到我演讲的题目。在欧洲和北美,对于“艺术”的界定其实近乎一种宗教——艺术博物馆如同寺庙,而艺术作品蕴含的精神价值对文明的延续十分重要,诸如此类。而在世界的绝大多数地方,这样的标准并不适用,更多的时候,艺术被视为奢侈品的一种,不过是另一种精雕细作的产品罢了。定义虽非固定不变,但经验法则告诉我们,一件奢侈品如果能激发出更深刻、更有力的解读,它就能在文化价值等级上爬得高一些。需要记住,文化价值和市场价值非但不挂钩,某种意义上甚至相互背离(某些艺术形式——尤其是某些特性——也许会让艺术品在货币市场上一文不值。)

市场全球化,尤其是奢侈品市场的全球化,对西方艺术市场,也对中国新兴或古老的奢侈品市场都具有影响。当然市场上也有一些高价的物品,它们并不值得什么优秀的评论背书,我也并不认为这些物品属于艺术或者文化领域。对评论家、艺术家或者市场而言,这是一个问题吗?也许并不是。又或者说,这甚至都算不上一个文化问题,仅仅是个经济问题而已。

最后,一件东西被归为艺术品或是奢侈品是否真的重要?我每每造访中国古典园林,其中展现的文化含义,总能创造巨大的快乐,而我也为这种快乐所震撼:其中蕴含着致密的思想,能带给感官、想象以及智慧以最大的享受。园林毫无疑问是遗产和宝藏,我希望当下的富人们,也能不断地为这项美妙的传统带来当代的生命。正如我所说的,这些园林究竟是奢侈品还是文化和艺术,其实并不非常重要。但园林对我而言却意义重大,它们足够美好,能带给艺术评论以新的灵感,而反过来,这些评论也能让更多的人了解并欣赏到它们的奥妙所在。