2015年4月,第一届IAAC获奖者受IAAC组委会全额赞助,赴伦敦展开为期两周的驻留游历。除参加了英国皇家艺术学院举办的丰富的艺术活动外,还参观了伦敦各类展览及艺术机构。本文为二等奖获得者张涵露在伦敦驻留期间的所见所闻。

张涵露伦敦驻留笔记

作为证人的建筑

在皇家艺术学院(RCA)第一周正逢学校研究方向学生自我组织的研究双年展开幕。双年展以一个持续两天的研讨会揭开帷幕,组委会邀请到的主打演讲人是来自Forensic建筑工作室(Forensic Architecture)的弗朗切斯科·塞布烈古(Francesco Sebregoud)。Forensic Architecture不是一个传统建筑事务所,不“造房子”,他们工作的核心总结下来便是“作为证人的建筑”,致力于为国际法庭提供建筑和都市规划上的技术支持。他们的团队中有建筑师、城市规划专家、法律顾问、数据分析师,也有艺术家、策展人。他们接过的案子包括在美军士兵枪击巴勒斯坦公民的事件中,通过3D还原建筑结构和地形以及通过监控录像中的声音分析来判断子弹的来源。另外一个例子是参与贝尔格莱德市内拆迁计划:工作室集结了考古学家来证明并不是所有拆迁户家里地下都有重要历史遗迹。塞布烈古称他们的工作是方法设计,以跨学科的方式在人权事务处理过程中填补了科学和感性之间的空档。

Dazed x Converse在皇家学院当代艺术新锐奖提名展

之后,在皇家学院(Royal Academy)观看了Dazed x Converse当代艺术新锐奖提名展。其中,获奖者陆明龙(Lawrence Lek)曾在剑桥大学学习建筑,他将皇家学院的历史建筑渲染复制到自己的浸入式虚拟世界中。在那里,这座艺术机构成为了一个俄罗斯富翁的私家豪宅,坐落于荒无人烟的丛林之中,充满末日启示的氛围。在三屏投影的展览现场,观众自行操作着浸入式游戏手柄在其中两屏的虚拟豪宅中游走。另外一屏的视频中,艺术家以固定路径在豪宅里游荡,并配以普通话和英文双语独白,寂寥地叙述着豪宅人生。在Forensic Architecture和陆明龙的工作中,建筑比人类长命,前者视建筑为积极的证人,在人类分争中充当争议的协调者;后者是消极的证人,静默着见证文明的盛衰。

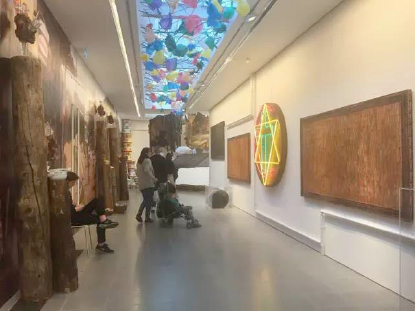

艺术家帕斯卡·塔由在蛇形画廊展览现场

作为艺术家的策展人/作为策展人的艺术家

拿同时期伦敦的三个展览来打个比方:海沃德画廊(Hayward Gallery)邀请了七位当代艺术家客串策展人来呈现每个人心中的当代不列颠风貌。展览名叫《历史即当下》,艺术家/策展人借来了监狱餐厅目录、炮弹模型、其他机构馆藏、历史新闻报道等各类文献,当然七个部分仍分别散发着每个艺术家的个人气质。在当代艺术中心(ICA)呈现的伊黛莎·亨德烈斯(Ydessa Hendeles)个展《从她木制的睡眠中……》中,这位曾经的画廊主和基金会创始人,现在的“策展人-艺术家”(媒体稿语)将自己制作的150只大小各异的诡异人偶与一系列美国南方班卓琴陈列、德彪西“儿童乐园”钢琴系列曲之一《木偶步态舞》,以及一个波士顿业余艺术家的仿真儿童塑像摄影等并置,“每一个物品渴望被一个由其他物品所构成的共同体接纳”,制造出令人毛骨悚然的封闭场域,将观者无预兆地置于一场末日审判中。在展览册子里,我们看到她对每一个展品都进行了详尽的学术研究。克里斯托弗·威廉姆斯(Christopher Williams)的巡回个展《幸福生产线》继芝加哥和纽约后来到白教堂美术馆(Whitechapel Gallery):刺眼的主题色、挂在视线之下的作品、绝对让人一头雾水的图像,整个展览似一件对观众带有敌意的作品。

艺术家帕斯卡·塔由在蛇形画廊展览现场

作为社会一员的当代艺术

蛇形画廊(Serpentine Gallery)展出的帕斯卡·塔由(Pascale Marthine Tayou)个人项目《飞镖》以丰富的视觉语言关注非洲的河水污染情况。ICA群展《LOOK》上,华裔艺术家吴曾(Wu Tsang)在双屏装置作品中将跨性别表演者boychild塑造得美轮美奂,完全超越性别差异之所能定义。白教堂画廊(Whitechapel Gallery)展出彼得·利沃希奇(Peter Liversidge)与东伦敦一家以移民子女为主的小学的合作项目,艺术家帮助一年级的学生通过抗议的形式来表达自己的声音,这些意见包括:请在图书馆保持安静、请清理狗屎、帮助穷人、废除家庭作业、废除煮土豆……他们举着标语在学校里呼喊口号,并认真地一条一条在纸上列出向学校和社会提出的要求及理由,这与街上的抗议者其实并无太大差别。在利沃希奇的作品中,学生学到了如果不积极争取,权利可能被权力无视,还学到了自由基于合理的规则制定,这几乎是每个人踏上社会的奠基石。

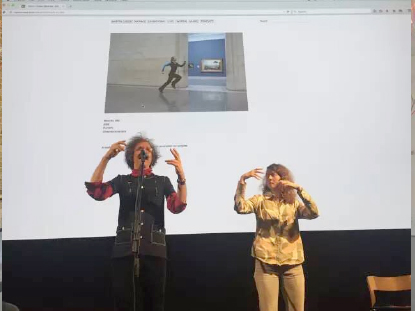

马丁·克里德在皇家艺术学院的演讲

最后一晚马丁·克里德(Martin Creed)在RCA的艺术家讲座是完美尾声。他在现场演绎一个被自己思维所困住因而具有言语障碍的艺术家,于是他以吉他弹唱和肢体表演的方式来完成了任务:讲座成为了不插电演出。在克里德眼里,“艺术太重要又太不重要”,“太重要”是因为“艺术应使你不对任何事物下定论”,而“不重要”的原因,就像他在泰特美术馆大楼外墙那件著名的作品所说的:全世界+艺术=全世界。(文/图:张涵露)

作者简介:

张涵露,作者、译者、独立策展人。2013年获芝加哥艺术学院艺术历史、理论与评论硕士学位,现工作于纽约和上海。其文章“书写的冲动:评刘窗《爱情故事》”在2014年首届国际艺术评论奖中获得二等奖。

奖项简介:

第二届国际艺术评论奖由国际艺术评论奖组委会主办,上海二十一世纪民生美术馆、安信信托·至美空间承办,国际艺术评论协会、英国皇家艺术学院协办,中国民生银行股份有限公司、上海民生艺术基金会及安信信托股份有限公司首席赞助。

第二届国际艺术评论奖征稿详情请见 www.iaac-m21.org