一座美术馆既是艺术创作的呈现空间,也应该成为一个思想理念的发生场所

国际艺术评论奖步入了第五个年头,我们邀请历届获奖者以及入围者来到发布会现场,特邀复旦大学艺术史与艺术哲学特聘教授、浙江大学世界艺术研究中心主任沈语冰、作家、皇家美院艺术与建筑课程导师 Andrew Brighton两位嘉宾,就艺术评论展开一系列讨论,在这个闷热的午后,诸位发言者为我们呈现了一场精彩的观点博弈。

主题:从批评史中学习批评

主讲人:沈语冰 复旦大学艺术史与艺术哲学特聘教授、浙江大学世界艺术研究中心主任

艺术批评已经风光不再?

我们对待艺术批评应当有一个基本的立场,既不要夸大它的有效性,也不要完全否认它的价值。如果把批评看得太重要,不符合历史事实,也不符合当下的状况。反之如果把艺术批评说作一钱不值,可有可无,也太过极端。古代艺术品评随创作而来,往往在三两好友之间。近代以后,艺术批评搭起了艺术家和公众之间的桥梁,尽管媒体报道的那套游戏规则在夸大其词吸引眼球的批评报道之中昭然若揭,但它成功引起了公众的注意。例如法国年度沙龙展展出后,被提到最多或是被批评最多的作品,首先就会引起公众的注意。只是那些隶属于媒体游戏的炒作终究躲不过时间的大浪淘沙,真知灼见会在时间的考验中历久弥新。

文人雅士集会的活动

英美的艺术批评史小谈

20世纪上半叶的批评史脉络比较清晰,几个关键性的人物足以囊括,罗杰·弗莱对塞尚的评论,格林伯格对于纽约画派的评论,都帮助了塞尚和纽约画派确定了他们在艺术史上的地位。时过境迁,原有的方法也过时了,致使后来的批评家和学者们,就他们的批评理论和批评方法又做出诸多回应。

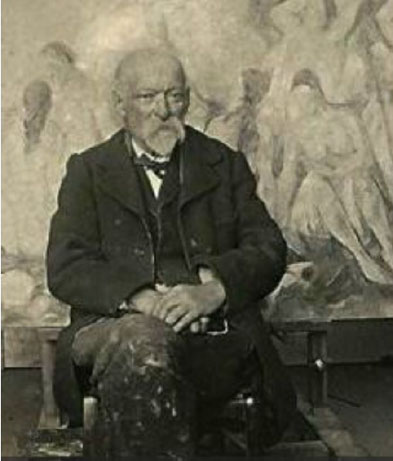

保罗·塞尚(Paul Cézanne)

一直到60年代,迈克尔·弗雷德用来批评极简主义那些基本的词汇,比如物性、剧场性、场域的特定性,现在成了他所批评的极简主义和一些当代艺术的基本词汇。虽然他站错了立场,却非常敏锐地把握住了极简主义的几个最基本的特征——强调突出物性来掩盖掉媒介性,强调剧场性来反对观众和作品之间的静观状态、古典与现代艺术的静观。

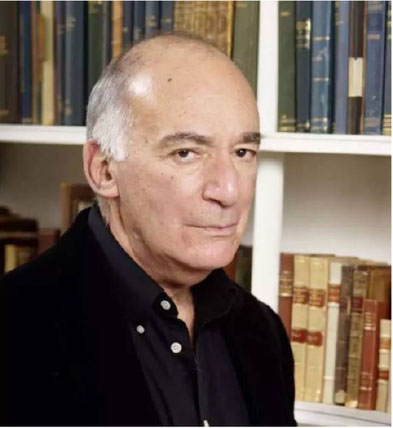

迈克尔·弗雷德(Michael Fried,1939-)

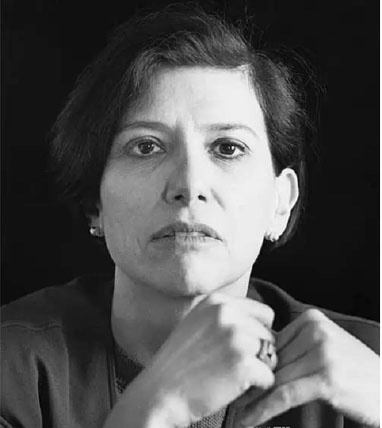

罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss,1941- )

60年代后期,罗莎琳·克劳斯创办《十月》杂志,此后批评进入大学,成为学科建设的一部分。

《十月》严肃哲学化批评的传统到了90年代以后开始有些格格不入,加之互联网和自媒体兴起,使得批评成为每个人信手拈来的事情,几张照片附上三两句评论,就组成了一个简短艺术批评写作,而且不必要发在纽约时报或《十月》杂志上才称得上有影响力,因为手机的阅读量也是不容小觑。

好的艺术评论文是艺术史的前史

在某种意义上,批评史构成了艺术史的前史,最初评论家和观众的反映,成为后来艺术史写作的一个参照,因为批评家活跃在一线,而艺术史家要滞后三四十年才从事艺术史的研究。

主题:艺术评论=清晰的视角(partial,)+充沛的激情(passionate)+透彻的洞见(political)

主讲人:Andrew Brighton 作家、皇家美院艺术与建筑课程导师

艺术批评应该是什么

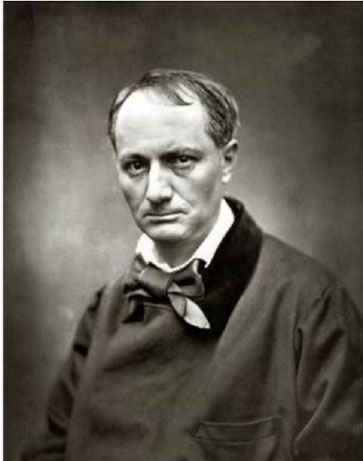

对于艺术批评的定义问题,一直在学界广受争议,至今没有定论,但这并不妨碍我们观点一致。艺术批评目前尚未成熟,对于艺术批评的范式体系,艺术从业者们也莫衷一是。从严格意义上来讲我们都不是专业人士,但也没有既定的标准来衡量艺术批评家合格与否。评论者在做的,是以某种方式讨论一种艺术现在与将来的价值所在,以及在何种条件下才应该被重视。当我们谈到艺术批评, 绝对绕不开的一个观点来自19世纪法国的诗人和批评家波德莱尔:艺术批评应该是立场观点明确、富有激情和政治意味的。

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821-1867)

艺术评论并非无所不包

今天我们身边充斥的大量艺术资讯、艺术报道都不是艺术批评,皆因二者没有落到艺术批评的关键问题:主体的价值是什么以及如何评判。

艺术评论关乎审美体验,在希腊语语境中“审美”这个词的用法主要涵盖可感知的生活,就是我们现在所说的心理学范围。既然我们对大脑还没有一个强有力的全面理论来涵盖和解读,那么审美就是一个片面的、局部的视角。我们并不能否认像符号学、精神分析法以及政治、身份等等这些在理论纬度中的实际意义,然而转到艺术评论领域,它们也显得不是那么强有力了。

激情与政治性

柏拉图对苏格拉底说,我们讨论的是人应该怎样生活?其中,衡量一个人的价值是这个问题的关键所在。艺术批评作为一种公共话语,以思辨的方式解读了什么属于公共文化的范畴,何者又不应该被涵盖其中。艺术批评正是在正反调对唱中,探讨艺术品的优劣,衡量哪些艺术应该被纳入理想的文化生活以及价值观体系当中,在热切的讨论中落定主体在当下或未来的价值。

换言之,艺术批评又具有政治性,将一组艺术品广而告之的时候,其实就是在宣传一种生活方式或者有价值的一些内容。因此在这样的写作当中,艺评人其实是在跟一个想象的群体在进行交流和对话,这样的群体当中人们有共通的审美体验。其实你很少能够找到比这种人和人之间的审美共鸣更强烈的感情。