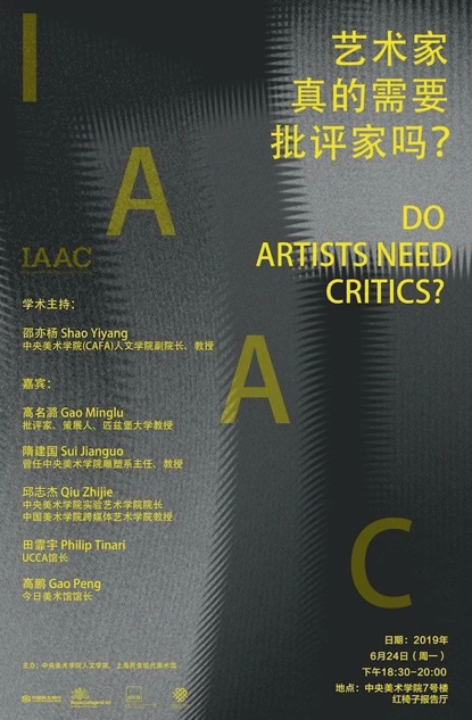

第六届国际艺术评论奖(IAAC)现正面向全球公开征稿,稿件内容为针对当代艺术展览的艺术评论,投稿时间截止至2019年9月15日。为了让更多人了解、参与到艺术批评的写作中,征稿期间上海民生现代美术馆将陆续邀请艺术界拥有不同身份、教育背景、实践经验的嘉宾展开艺术批评的系列活动。

艺术家真的需要批评家吗?

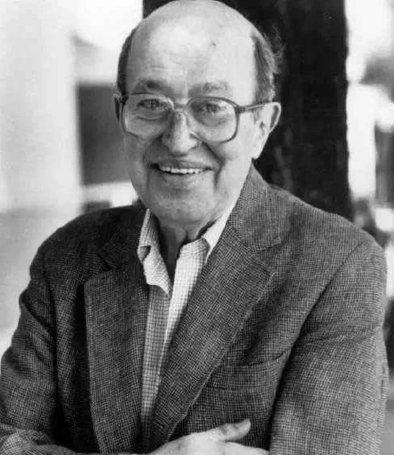

随着二战结束,世界艺术的中心从巴黎转到纽约,艺术批评取得前所未有的地位,其中格林伯格(Clement Greenberg) 批评大大推动了抽象表现主义艺术的发展,并对后来的艺术批评产生重要影响。但随着20世纪六七十年代左翼社会学的兴起,现代主义批评开始失去吸引力,艺术批评越来越重视社会学解读。70年代后的艺术批评增强了政治内容,特别是性别、阶级和种族的问题。70年代后期,来自巴黎的后现代主义理论家米歇尔·福柯(Michel Foucault)、雅克·德里达(Jacques Derrida)、 让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)、利奥塔(Jean-François Lyotard)、雅克·拉康(Jacques Lacan)等人的理论成为艺术理论热点,不仅是现当代艺术,在各个时期的艺术史论研究中,都出现了“解构”和“考古学”讨论。自80年代末,后现代主义宣扬多种价值观,艺术批评变得更加多元,也解构了所有艺术的核心观念。美国哲学家丹托(Arthur Danto)宣称,当理论走向无限时,艺术作品反而接近于零,也就是说,艺术真的结束了。它转向哲学了。”

亚瑟·丹托(Arthur Danto)

近20年来,一个不容忽视的现象,艺术批评的地位直线下降,批评家们先是被策展人抢夺了话语权,批评家们制定的标准又不断被不受约束的艺术家挑战,国际上艺术批评死亡了的警告不绝于耳。在商业文化和意识形态的双重冲击下,艺术批评的“严肃性”受到严重质疑,批评家们很容易堕落为宣传者。

克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)

谈及批评家身份之意义,我们又必须看到今日的身份界限早已不再明晰。策展人、艺术家、批评家开始彼此介入,意味着这三种身份在彼此的领域可能既是当局者也是旁观者。身份界限的模糊并不代表“身份界限”失去了存在的必要,反而推动我们进一步思考身份的意义和作用。

所以,在推动艺术批评发展的同时,我们也在思考:当艺术家也开始介入艺术批评的时候,批评家这一独立身份的意义该走向何处?艺术家自己会否成为更好的批评家?如果答案是肯定的,那么艺术家又是以何种形式介入艺术批评(批判性文字?制作与展示自己与其他艺术家的作品?制度性批判?)这样的介入较之于艺术批评者的视角又具有什么样的独特性?在这种双重身份之下,艺术家在创作过程中如何应对他者的批评,又如何展开自我批评?另一方面,艺术批评者面临艺术家的介入,将如何保有评论的专业性、独特性和客观性?是争取其对艺术作品的访问特权,还是保留与艺术作品的距离?面对批评家这一身份的独特性的减弱,他们又该如何重新进行自我定位并坚持下去?

为此,我们将邀请艺术家与艺术评论人、策展人同台对以上问题展开讨论,以期激发对艺术评论、艺术创作等艺术各个领域更多维的讨论与思考。

邵亦杨

中央美术学院(CAFA)人文学院副院长、教授。其本科就读于中央美术学院美术史系,后于澳大利亚悉尼大学艺术史论系获得硕士、博士学位。2004年起于中央美术学院研究和教授西方美术史和世界现当代艺术,曾是国家社会科学基金艺术学重点项目——“西方现代视觉文化与艺术研究”——负责人,并荣获教育部新世纪优秀人才。主要著作有:《20世纪现当代艺术史》、《全球视野下的当代艺术》、《后现代之后》、《穿越后现代》。

圆桌嘉宾

高名潞

当代艺术理论家和策划人,命名、开拓和推动了85美术运动。他策划了一系列重要的当代艺术展览,并发表了很多重要的批评和艺术史著作,包括第一本中国当代艺术史书《中国当代艺术史1985-1986》(合著,1988年完稿1991出版)等。近些年来,也致力研究梳理现当代艺术史和批评理论,发表了《中国极多主义》、《意派论》和《西方艺术史观念》等理论著作,尝试把当代和传统融合,探索新的理论批评视角。

1956年生于山东省青岛市,1984年毕业于山东艺术学院美术系,获得学士学位,1989年毕业于中央美术学院雕塑系,获得硕士学位,曾任中央美术学院雕塑系主任、教授。

田霏宇于2011年出任UCCA馆长。在职期间,他向UCCA每年近百万的观众呈现关于中国及国际重要艺术家及艺术新秀的实践,以及多场公共活动及发展性项目。田霏宇创刊由现代传播集团出版的双语艺术杂志《艺术界》,并担任编辑总监。除了以撰稿人、译者、出版人和策展人等身份独立工作外,他还曾出任巴塞尔国际艺术博览会中国代表、中央美院客座讲师、《艺术论坛》中文网创始主编。

当代艺术学者,今日美术馆馆长,先后就读于中央美术学院,伦敦艺术大学,获得本科至博士学位,北京大学博士后。曾任第29届奥林匹克运动会组委委员会文化部景观副经理,“友好中国”国际协会副理事长。2015年达沃斯经济论坛“全球杰出青年”联席主席,获2015年“全球杰出青年-艺术使者”称号。2015年“北京五四奖章”获得者。2017年北京四个一批人才,“北京学习榜样”等荣誉称号。