作为 IAAC 6 截稿日系列的重磅推荐,我们特邀当代艺术理论家和策划人高名潞教授为各位艺术批评与理论爱好者推荐十本值得阅读的相关书目,并在此整理成一份详细书单,各位拿好不谢!

Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts

本书为1994年4月于伦敦泰特画廊举办的国际视觉艺术协会( Institute ofInternational Visual Arts symposium)“新国际主义”("A New Internationalism")专题研讨会论文集,集结视觉艺术领域中一些最重要的思想家和实践者,探讨了对国际主义这一概念的挑衅性批判,策展实践的作用,尤其是文化认同与差异的辩驳,以及千禧年末视觉文化的创新本质。

Jean Fisher 是英国的一名艺术批评写作者。她的研究探讨了殖民主义错综复杂的遗产,以及全球化在爱尔兰、美洲原住民、黑色大西洋和最近的巴勒斯坦引发的矛盾。她的作品包括《多重回声:抵抗的策略、代理的形式》( Reverberations: Tactics of Resistance, Forms of Agency )等。

《艺术史是全球性的吗?》(Is Art history Global?)是一本讨论艺术史理论走向与方法论的文集,尤其是艺术史中能否更加国际化的议题,以及在全球化的趋势下艺术史学家和评论家的责任和义务。书中集合了艺术史学术界各大派系的学者的论文,包括拉美艺术史学者Andrea Giunta,德国艺术史家FriedrichTeja Bach,捷克艺术史家LadislavKesne, 日本艺术史家稲贺繁美,中国艺术史家曹意强和柯律格(Craig Clunas)等。本书是《艺术研讨会》系列丛书中的第三本。 这一系列的丛书都在围绕着艺术和视觉文化进行学术讨论。学者们会集中讨论一些现在艺术撰写中具有争议的议题。这些议题或许很细微,亦或许没有受到足够的关注,和受到深入的探讨。

James Elkins,美国芝加哥艺术学院(Schoolof the Art Institute of Chicago)美术史论与批评系主任。他的著作专注于各个领域中视觉艺术的理论与发展。他最新的著作《什么是摄影》(What Photography Is)提出在艺术史中严重缺乏实验性写作。此书将于2015年秋季完成。

Editors: Terry Smith etc. Durham: Duke University Press, 2008

在这本著名的文集中,世界著名理论家、艺术家、批评家及策展人各自探索了思考当下及理解与之相关的艺术与文化的新方法。他们回顾了关于现代性与后现代性的新观点的关键问题,包括艺术与更广泛的社会与政治事件,以及关于暂时性与变化的重要问题。此外,他们还思考了例如现代性、后现代性、全球化和去殖民化等广泛的范畴与术语是否依然相关或有用。本书包括20篇论文集77幅配图,对如何理解、描述以及展现那些活跃在当下的事物提出了宽泛但深刻的质询。

Terry Smith 在匹兹堡大学艺术史与建筑学院当代艺术史与理论系获“安德鲁·W·梅隆教授”称号,并担任悉尼大学建筑系客座教授。他出版了许多作品,包括《灾难后的建筑》(The Architecture of Aftermath)、《建造现代:美国工业、艺术与设计》(Makingthe Modern: Industry, Art, and Design in America)等。

Art History after Modernism

Author: Hans Belting Chicago: University of Chicago Press, 2003

“现代主义之后的艺术史”并非单纯指涉当今艺术与以往不同;它也意味着我们的艺术课题已经走向了不同的方向,或者可以说是走向了一个截然相反的方向。千禧年末,艺术史家 Hans Belting 以其早期著作《艺术史终结了吗?》(The End of the History ofArt?)为基础,对艺术和艺术史进行了精彩且打破常规的反思,这是一个开端。Belting 在本书中继续考察了艺术在当下如何被创造、被看待以及被阐释。Belting 提出当代艺术已经跳脱了艺术史为其搭建的框架,由此他呼吁为思考和书写艺术提供一种全新的角度。他在当代热点问题之间自如地转换,例如全球艺术与民族艺术的崛起及其对西方艺术史所带来的影响,装置与影像艺术,以及陷入困境的美术馆,也包括艺术史自我定义的核心问题,例如高雅文化与低俗文化的差异,艺术批评与艺术史的对比,以及艺术史中现代主义的发明,反映了当代艺术的处境。借由本书,Belting 再次证明了他是今日视觉艺术领域中的最具创意的思想者。

Hans Belting 于美国西北大学艺术史学院获得“玛丽·简·克罗”教授称号。他创作的著作有《艺术史终结了吗?》(The End of the History ofArt?)、《形似与存在:艺术时代之前的图像史》(Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art)、《不可见的杰作》(The Invisible Masterpiece)等,全部由芝加哥大学出版社出版。

Editors:Hans Belting etc. Cambridge, MA: MIT Press, 2013

本书以双年展的盛行到亚洲与中东艺术市场的出现为视角,为视觉艺术绘制新地图。随着冷战结束,视觉艺术的地图也随之改变。当代艺术的定义、展示、阐释与获取不再以纽约、伦敦、巴黎与柏林所绘制的蓝图为依据。统一的艺术世界分裂成多个艺术世界。随着新的艺术面貌在亚洲和中东的浮现以及双年展的爆炸式流行,视觉艺术显然与世界经济一样走向全球化。本书为当代艺术的新世界绘制了一份全新的地图。记录了过去二十年间视觉艺术的全球化以及当代的崛起,追溯了从展览史与新艺术空间的崛起到香港和海湾国家等新兴市场的艺术品牌的演变和发展,探讨了一系列主题,包括全球化转向后的策展;艺术与图像迁移;教规的终结;以及表现的新策略。

同上。

Author:Peter Osborne London: Verso, 2013

本书对艺术理论进行了一次重要的哲学介入,通过哲学的、历史的、社会的以及艺术批判的新方法,对既定术语发起挑战。为拓展“当代艺术史后观念艺术”的定位,本书以特定作品的观念建构与阐释的双重关联为线索,从多角度切入观看艺术:当代性与其全球化语境;反美学艺术;观念艺术的浪漫前史;现代主义的多样性;跨范畴;观念抽象;摄影本体论;数字化;艺术空间与艺术时间的制度与存在复杂性。本书为艺术勾勒了一个概念的空间,即在全球资本主义时代中艺术既是批判的又是当代的。

Peter Osborne 是伦敦金斯顿大学欧洲现代哲学系教授,以及《激进哲学》(Radical Philosophy)期刊编辑。他的作品有《时间的政治》(The Politics of Time)、《文化理论的哲学》(Philosophy in Cultural Theory)及《观念艺术》(Conceptual Art)。他还是《瓦尔特·本雅明:文化理论的批判评价》(Walter Benjamin: Critical Evaluations in Cultural Theory)三卷本的编辑。

Author: Christine Ross New York: Continuum International, 2013

“暂时性”一词通常与传统时间模式有关:一个从过去到现在再到未来的线性过程。但哲学家们会注意到,时间并非总是如此。Christine Ross 建立了针对时间的哲学和理论测验,并将其应用到当代艺术中,包括电影、影像装置、雕塑和表演。 Ross 首先为当代时间研究提供了一个跨学科视角,聚焦于在哲学、物理学、社会学与通讯、历史、后殖民研究以及生态学领域的调查和发现。接着,她阐释了当代艺术实践如何游戏我们看作线性的时间。通过Guido van der Werve, Melik Ohanian, Harun Farocki, and Stan Douglas等艺术家的作品,本书得以借用艺术进行调查,而非让艺术成为辅助。本书推动读者去理解在新的艺术实践中,按时序发展之重要性的复杂之处。

Christine Ross 是加拿大麦吉尔大学艺术史与传播研究系当代艺术史教授及詹姆斯·麦吉尔讲座教授。

Author: Boris Groys Princeton, N.J: Princeton University Press, 1992

Boris Groys 在文化史的语境中阐释极权主义艺术与文学,将极权主义的目标与现代主义者对艺术应由描绘世界向改造世界转变的需求相比拟。1917年10月的革命者们承诺了要创造一个更加公正、经济稳定、美好的社会,他们计划让整个民族的命运都服从于共产党委任的领导者,从而管理、协调和创造出一个从细节到整体都遵循统一“美学”的社会。

为了探讨这些问题,Groys 对社会主义现实主义是一种“为大众的艺术”这一观点提出了质疑。Groys 认为与其说是斯大林和他的追随者们提出了“总体艺术”(total art" ),不如说是由受过良好教育的精英们所制订的,这些精英吸收了先锋派的经验并通过以未来为导向的先锋思想逻辑将之代入社会主义现实主义中。在阐释了斯大林艺术的内部发展之后,Groys 展现了社会主义现实主义如何在斯大林去世后逐渐走向瓦解。在一个极不稳定且危机四伏的苏维埃文化中,艺术家将目光聚集在如何修补历史连续性或“社会主义艺术”("sots art”)的实践上,这一指称是社会主义现实主义(又称社会现实主义,sotsrealizm)与波普艺术的结合。随着社会主义艺术在西方越来越受欢迎,社会主义艺术家将斯大林神话融入世界神话,并展示了它与那些被认为是对立的神话的相似性。

- 关于作者 -

Boris Groys,纽约大学俄语与斯拉夫语研究教授,德国卡尔斯鲁厄设计学院高级研究员,及瑞士 Saas Fee 欧洲研究学院教授;Groys 也是《艺术力量》(Art Power)、《历史成为形式:莫斯科概念主义》(History Becomes Form: Moscow Conceptualism)等书的作者。

Author: Geeta Kapur Chennai: Tulika, 2007

献身于现代性是本书的隐含主题。论文的范畴从阐释赏析拓展到理论分析,作者试图找寻现代与当代文化实践的联系。本文集将具有争辩性的选择形式化,这些选择贯穿于全书的主旨并分成三个部分——艺术家和艺术作品、电影/叙事以及参照系,从而探讨更广泛的文化问题。

Geeta Kapur 是一位独立艺术批评家和策展人。她的写作关注于当代印度艺术。

Author: Terry Smith New York: Pearson, 2011

近十余年中,现代艺术向当代艺术的全球性转向成为热议话题。全世界的艺术家都敞开了怀抱,拥抱当代世界日趋丰富的多样性、激增的差异性及其复杂的挑战性。本书探讨了在20世纪80年代的重要艺术中心,当代艺术如何在艺术市场和美术馆中占据举足轻重的地位。随着艺术世界的联系愈加紧密,愈加同时化,这一现象成为一种全球化现象。新兴信息技术与不断扩大的社交媒体正在塑造艺术的未来。Terry Smith 从历史渊源追溯至今日世界,对这些转变进行了首次的探讨。

同 No.3。

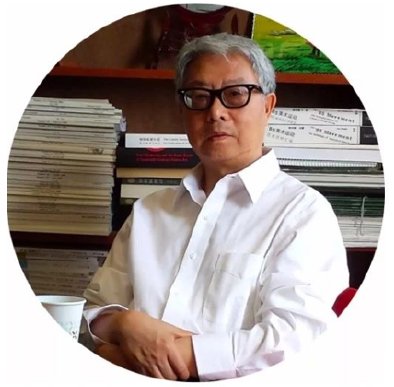

关于推荐者

高名潞 | IAAC 5 国际评审团成员

当代艺术理论家和策划人,命名、开拓和推动了85美术运动。他策划了一系列重要的当代艺术展览,并发表了很多重要的批评和艺术史著作,包括第一本中国当代艺术史书《中国当代艺术史1985-1986》(合著,1988年完稿1991出版)等。近些年来,也致力研究梳理现当代艺术史和批评理论,发表了《中国极多主义》、《意派论》和《西方艺术史观念》等理论著作,尝试把当代和传统融合,探索新的理论批评视角。